金星简介

金星(英语、拉丁语:Venus,天文符号:♀),在太阳系的八大行星中,是从太阳向外的第二颗行星,轨道公转周期为224.7天,没有天然的卫星。金星在中国古代称为太白、明星或大嚣,早晨出现于东方称启明,晚上出现于西方称长庚。到西汉时期,《史记‧天官书》作者司马迁从实际观测发现太白为白色,与“五行”学说联系在一起,正式把它命名为金星。英文名称源自罗马神话的爱与美的女神维纳斯(Venus),古希腊人称为阿佛洛狄忒,也是希腊神话中爱与美的女神。金星的天文符号用维纳斯的梳妆镜来表示。

金星在夜空中的亮度仅次于月球,是第二亮的天体,视星等可以达到-4.7等,足以在地面照射出影子。由于金星是在地球内侧的内行星,它永远不会远离太阳运行:它的离日度最大值为47.8°。金星是一颗与地球相似的类地行星,常被称为地球的姊妹星。它有着太阳系四颗类地行星中最浓厚的大气层,其中超过96%都是二氧化碳,金星表面的大气压力是地球的92倍。其表面的平均温度高达735 K(462 °C),是太阳系中最热的行星,比最靠近太阳的水星还要热。

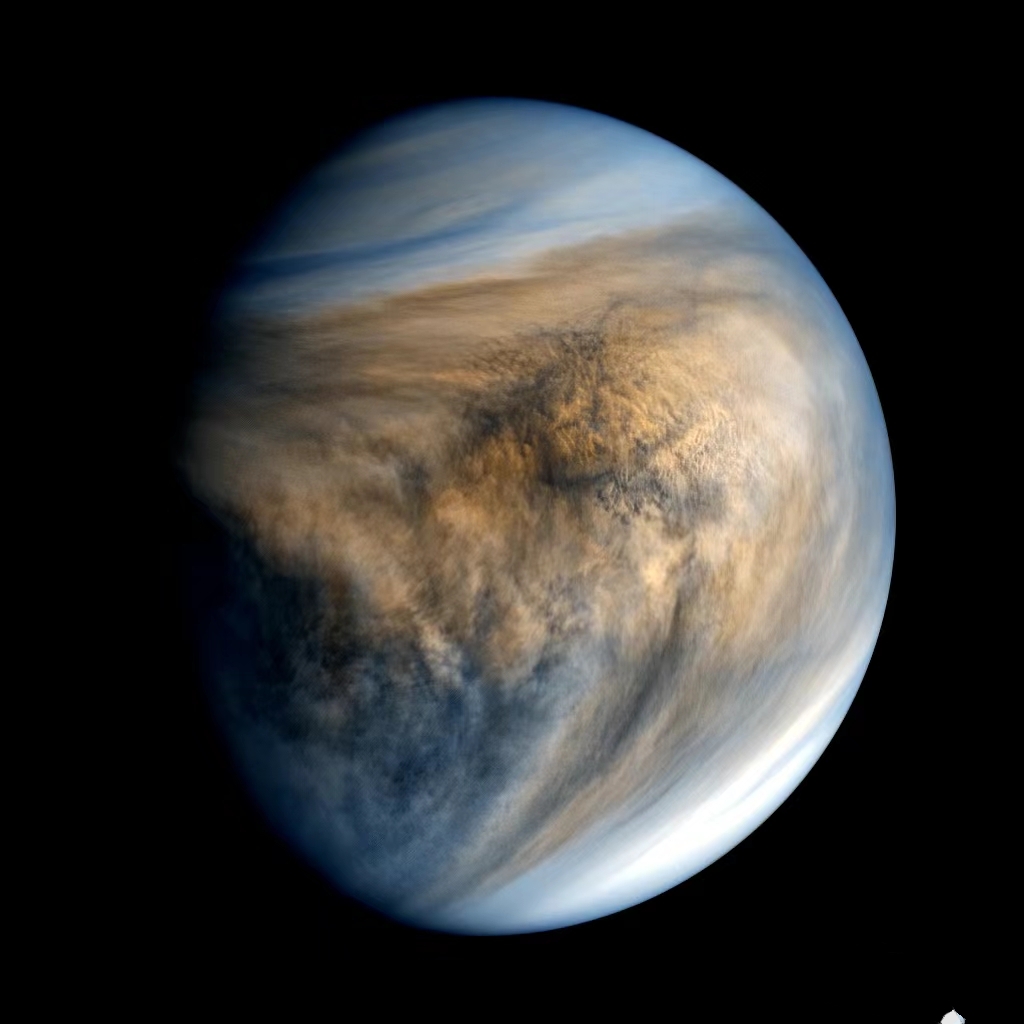

金星被一层高反射、不透明的硫酸云覆盖着,阻挡了来自太空中,可能抵达表面的可见光。它在过去可能拥有海洋,但是随着失控的温室效应导致温度上升而全部蒸发掉。水最有可能因为缺乏行星磁场而受到光致蜕变分解成氢和氧,而自由氢被太阳风吹散,逃逸到星际空间。2020年9月15日,科学家在金星大气层中侦测到磷化氢存在,这可能是地外生命存在的迹象。

金星大气层

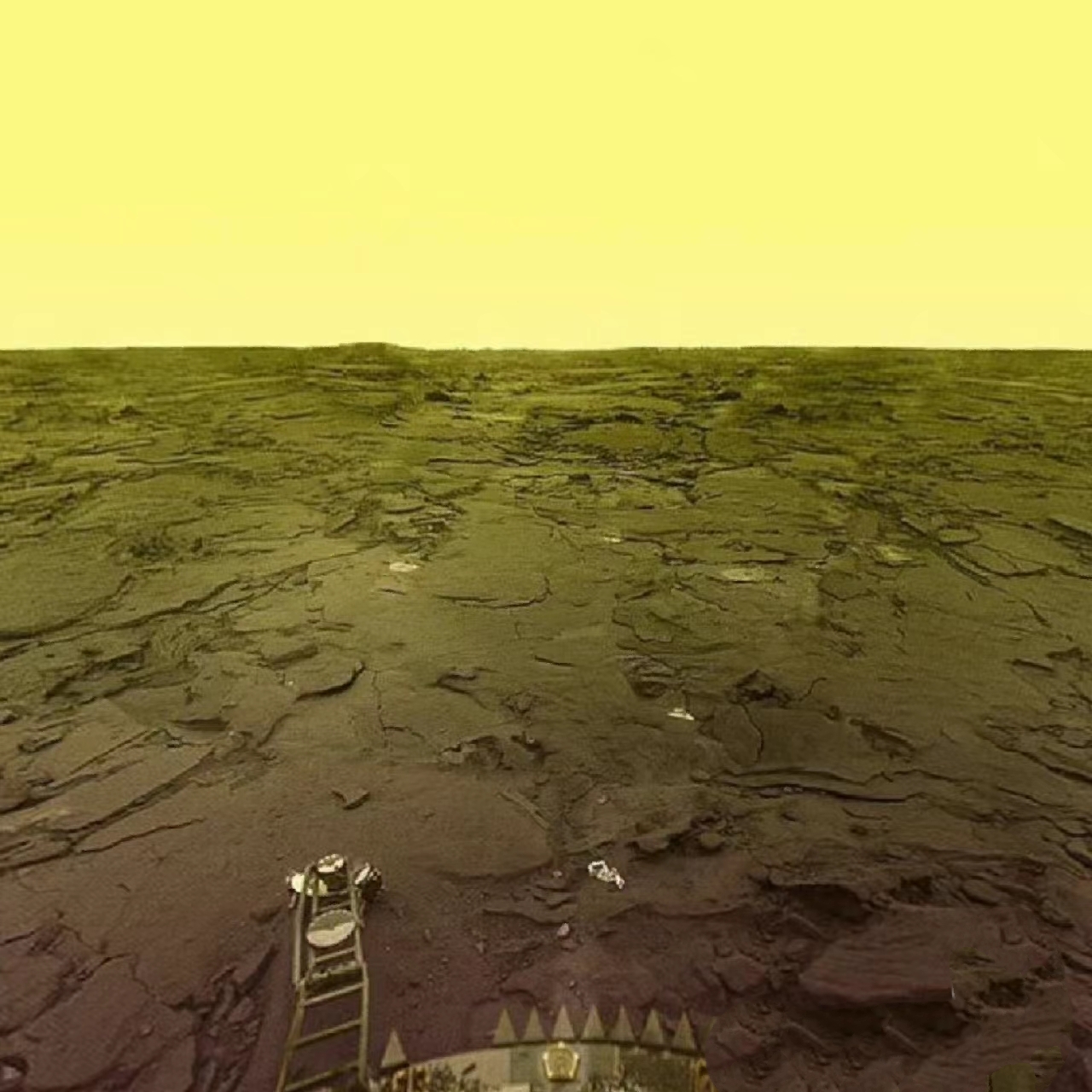

金星的天空是橙黄色的。金星上也有雷电,曾经记录到的最大一次闪电持续了15分钟。金星的大气主要由二氧化碳组成,并含有少量的氮气。金星的大气压强非常大,为地球的92倍,相当于地球海洋中1千米深度时的压强。大量二氧化碳的存在使得温室效应在金星上大规模地进行着。如果没有这样的温室效应温度会下降400℃。在近赤道的低地,金星的表面极限温度可高达500℃。这使得金星的表面温度甚至高于水星虽然它离太阳的距离要比水星大的两倍,并且得到的阳光只有水星的四分之一(高空的光照强度为2613.9W/m2,表面为1071.1W/m2)。尽管金星的自转很慢(金星的“一天”比金星的“一年”还要长,赤道地带的旋转速度只有每小时6.5千米),但是由于热惯性和浓密大气的对流,昼夜温差并不大。大气上层的风只要4天就能绕金星一周来均匀的传递热量。

金星的大气压力为90个标准大气压(相当于地球海洋深1千米处的压力),大气大多由二氧化碳组成,也有几层由硫酸组成的厚数千米的云层。这些云层挡住了对金星表面的观察,使得它看来非常模糊。这稠密的大气也产生了温室效应,使金星表面温度高达400度,超过了740开(足以使铅条熔化)。金星表面自然比水星表面热虽然金星比水星离太阳要远两倍。

金星大气层主要为二氧化碳,占约96%,以及氮3%。在高度50至70千米的上空,悬浮着浓密的厚云,把大气分割为上下两层。云为浓硫酸液滴组成,其中还掺杂着硫粒子,所以呈现黄色。在气候良好的地球上,应该很难想像在太阳系中竟然有这样疯狂的世界。

地质结构

在金星表面的大平原上有两个主要的大陆状高地。北边的高地叫伊师塔地(Ishtar Terra),拥有金星最高的麦克斯韦山脉(大约比喜马拉雅山高出两千米),它是根据詹姆斯·克拉克·麦克斯韦命名的。麦克斯韦山脉(Maxwell Montes)包围了拉克西米高原(Lakshmi Planum)。伊师塔地大约有澳大利亚那么大。南半球有更大的阿芙罗狄蒂地(Aphrodite Terra),面积与南美洲相当。这些高地之间有许多广阔的低地,包括有爱塔兰塔平原低地(Atalanta Planitia)、格纳维尔平原低地(Guinevere Planitia)以及拉卫尼亚平原低地(Lavinia Planitia)。除麦克斯韦山脉外,所有的金星地貌均以现实中或神话中女性命名。由于金星浓厚的大气让流星等天体在到达金星表面之前减速,所以金星上的陨石坑都不超过3.2千米。

大约90%的金星表面是由不久之前才固化的玄武岩熔岩形成,当然也有极少量的陨石坑,金星的内部可能与地球是相似的:半径约3000千米的地核和由熔岩构成的地幔组成了金星的绝大部分。来自麦哲伦(Magellan)号的最近的数据表明金星的地壳比起原来所认为的更厚也更坚固。可以据此推测金星没有像地球那样的可移动的板块构造,但是却有大量的有规律的火山喷发遍布金星表面。金星上最古老的特征仅有8亿年历史,大多数地区都很年轻(但也有数亿年的时间)。那时广泛存在的山火擦洗了早期的表面,包括几个金星早期形成的大的环形山口金星的火山在隔离的地质热点依旧活跃。

首页

首页