土星简介

土星(英文:Saturn,拉丁文:Saturnus,符号:♄),是太阳系八大行星之一,到太阳的距离排在太阳系第六位。古代中国土星是中国古代人根据五行学说结合肉眼观测到的土星的颜色(黄色)来命名的,亦称之为镇星(常写作填星)。土星的英文名称Saturn来自于罗马神话中的农业之神萨图恩

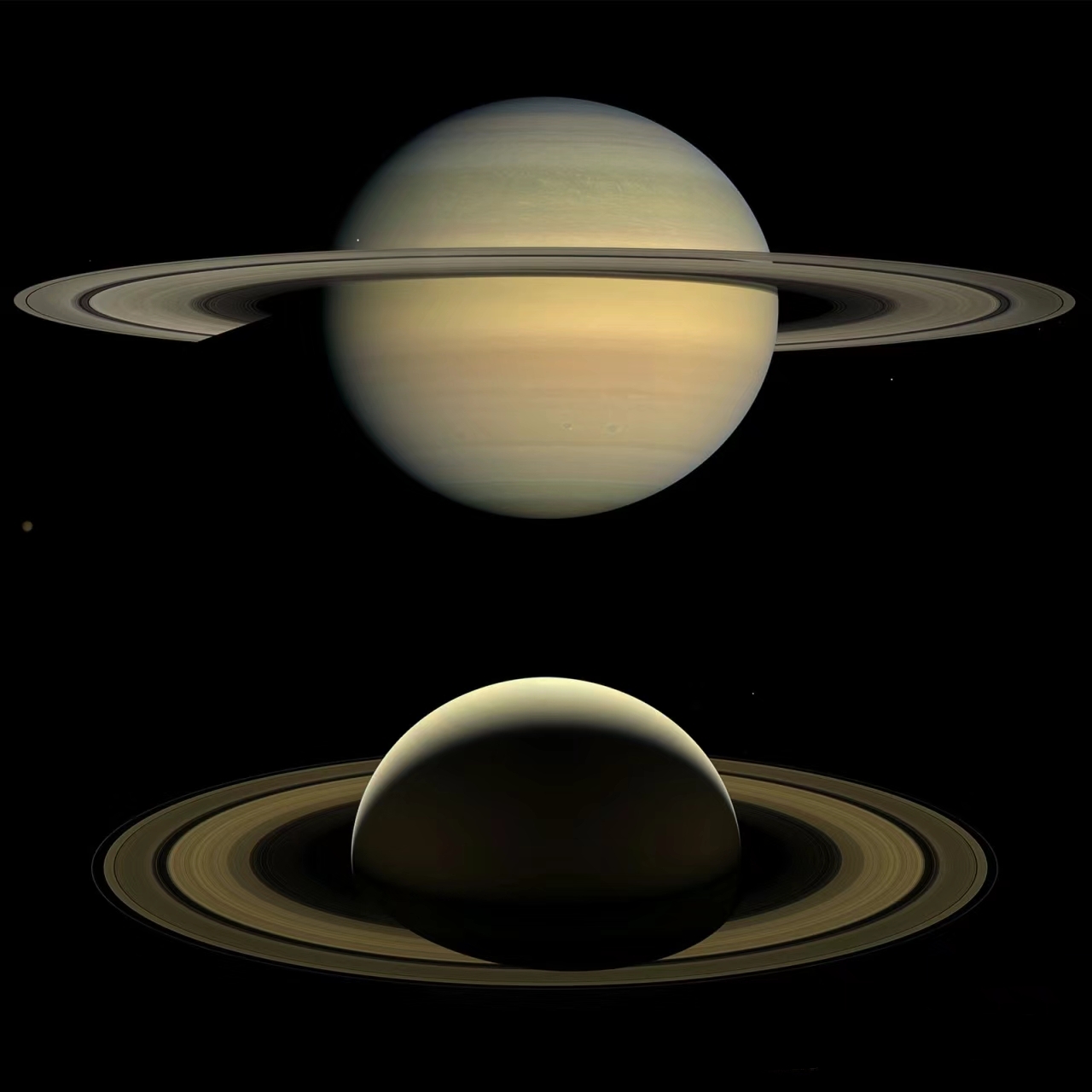

土星是气态巨行星,主要由氢组成,还有少量的氦与少量元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包覆着。最外层的大气层在外观上通常情况下都是平淡的,虽然有时会有长时间存在的特征出现。土星的风速高达1800千米/时,风速明显比木星快。土星的行星磁场强度介于地球和更强的木星之间。土星有一个显著的行星环系统,主要的成分是冰的微粒和较少数的岩石残骸以及尘土。2023年确认的土星的卫星有145颗 [13] [16] 。其中,土卫六是土星系统中最大和太阳系中第二大的卫星,仅次于木卫三,比行星中的水星还要大,并且土卫六是太阳系仅有的拥有明显大气层的卫星。土星自转一周等于10小时33分38秒,大约是地球的半天时长。

土星和太阳的平均距离超过了14.37亿千米(9.58天文单位),轨道上运行的平均速度是9.69 千米/秒,所以土星上的一年(即土星绕太阳公转一周)相当于10759个地球日(或是29.457地球年)。土星的椭圆轨道相对于地球轨道平面的倾角为2.48°,因为离心率为0.056,因此土星与太阳在近日点和远日点(行星在轨道路径上与太阳最近和最远的两个点)之间的距离变化大约为1.62亿千米。

结构

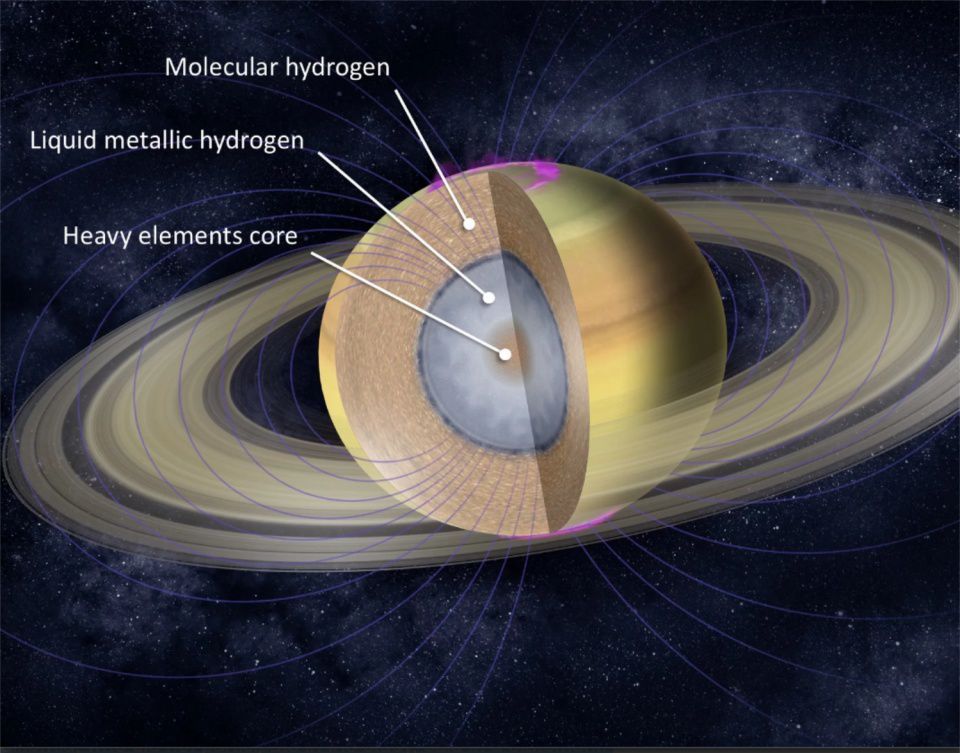

土星被称为气态行星,但它并不完全是气态的。这颗行星主要包括氢气,在密度为0.01g/cm3以上时氢气变成了非理想液体。此密度被达到在包含99.9%土星质量的半径。从行星内部直到的核心的温度,压力和密度全都是稳步上升,使在行星的更深层导致氢气转变成金属。

虽然只有少量的直接资料,但标准的行星模型表明,土星的内部结构仍被认为与木星相似,即有一个被氢和氦包围着的较小核心。岩石核心的构成与地球相似但密度更高,估计核心的质量大约是地球质量的9–22倍。在核心之外,有更厚的液态金属氢层,然后是数层的液态氢和氦层,在最外层是厚达1000千米的大气层,也存在着各种型态冰的踪迹。

土星有非常热的内部,核心的温度高达11700°C,并且辐射至太空中的能量是它接受来自太阳的能量的2.5倍。大部分能量是由缓慢的重力压缩(克赫历程)产生,但这还不能充分解释土星的热能制造过程。额外的热能可能由另一种机制产生:在土星内部深处,液态氦的液滴如雨般穿过较轻的氢,在此过程中不断地通过摩擦而产生热。

土星外围的大气层包括96.3%的氢和3.25%的氦,可以侦测到的气体还有氨、乙炔、乙烷、磷化氢和甲烷。上层的云由氨的冰晶组成,较低层的云则由硫化氢铵(NH₄HS)或水组成。相对于太阳所含有的丰富的氦,土星大气层中氦的丰盈度明显高很多。对于比氦重的元素的含量,如今所知不甚精确;但如果假设与太阳系形成时的原始丰盈度是相当的,则可估算出这些元素的总质量是地球质量的19-31倍,而且大部分都存在于土星的核心区域

极地风暴

旅行者1号的影像中最先被注意到的是一个长期出现于北纬78°附近,围绕着北极的六边形漩涡。不同于北极,哈勃太空望远镜所拍摄到的南极区影像有明显的“喷射气流”,但没有强烈的极区漩涡,也没有“六边形的驻波”。但是,NASA报告卡西尼号在2006年11月观测到一个位于南极像飓风的风暴,有着清晰的眼壁。这是很值得注意的观测报告,因为在过去除了地球之外,没有在任何的行星上观测到眼壁云(包括伽利略号探测器在木星的大红斑上都未能发现眼壁云)

在北极的六边形结构中每一边的直线长度大约是13800千米,整个结构每10小时39分24秒自转一周,与行星的无线电波辐射周期一样,这也被认为是土星内部的自转周期。这个六边形结构像大气层中可见的其他云彩一样,在经度上没有移动。这个现象的规律性的起源仍在猜测之中,多数的天文学家认为是在大气层中某种形式的驻波,但是六边形也许是一种新型态的极光。在实验室的流体转动桶内已经模拟出了多边型结构。

首页

首页