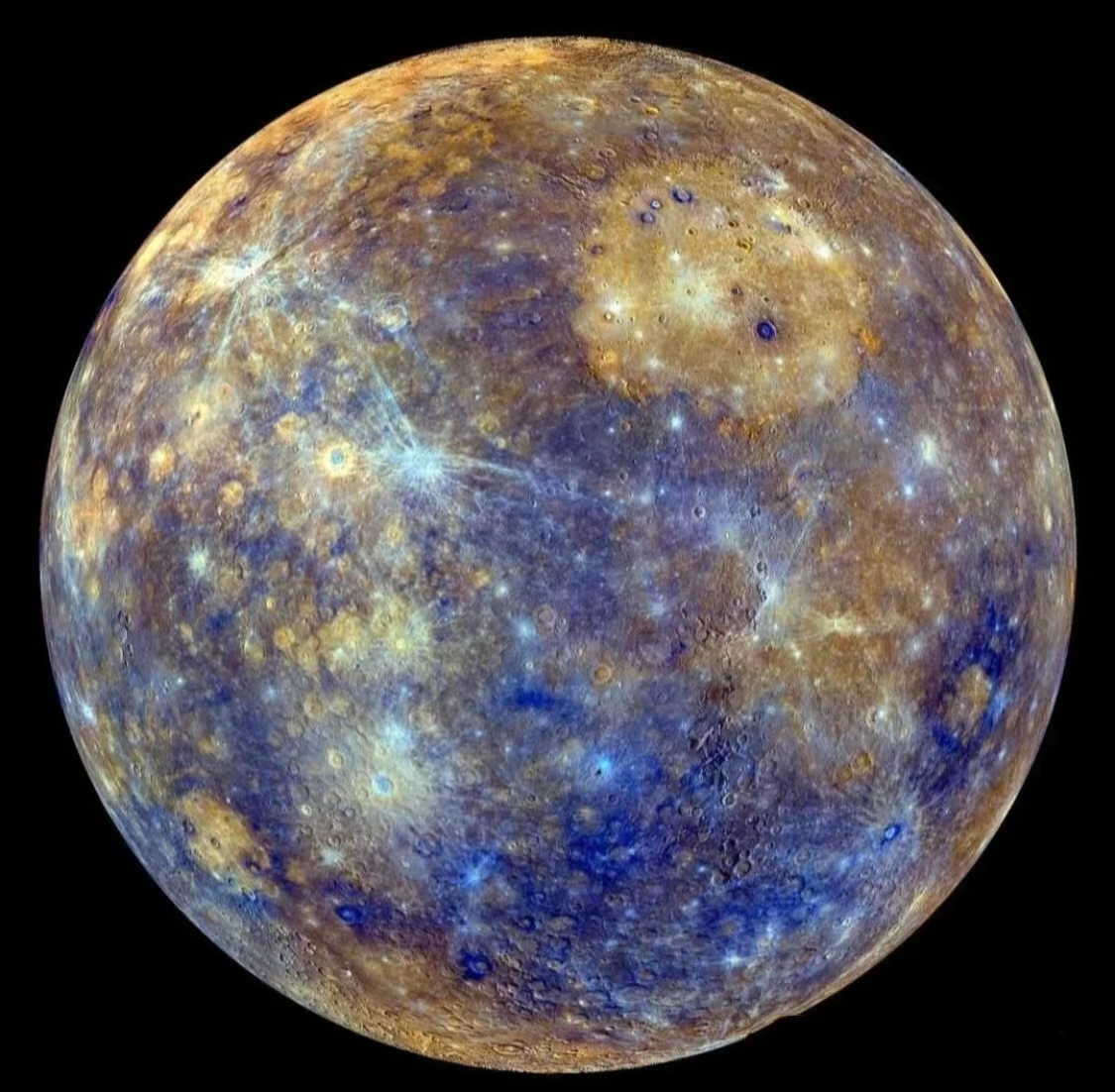

水星简介

水星(英语:Mercury;拉丁语:Mercurius),因快速运动,欧洲古代称它为墨丘利(Mercury),意为古罗马神话中飞速奔跑的信使神。中国古称辰星,西汉《史记‧天官书》的作者司马迁从实际观测发现辰星呈灰色,与五行学说联系在一起,以黑色属水,将其命名为水星。

水星是太阳系的八大行星中最小且最靠近太阳的行星。轨道周期是87.9691天,116天左右与地球会合一次,公转速度远远超过太阳系的其它行星。水星是表面昼夜温差最大的行星,大气层极为稀薄无法有效保存热量,白天时赤道地区温度可达437°C,夜间可降至-172°C。水星的轴倾斜是太阳系所有行星中最小的(大约1⁄30度),但有最大的轨道偏心率。水星在远日点的距离大约是在近日点的1.5倍。水星表面遍布环形山,与月球和其他卫星相似,其地质在数十亿年来都处于非活动状态。

水星无四季变化,行星中仅有它与太阳轨道共振。每自转三圈的时间与绕太阳公转两圈的时间几乎相等。从太阳看水星,参照它的自转与公转,每两个水星年才一个太阳日。

水星的轨道位于地球的内侧(与金星相同),所以它只能在晨昏之际与白天出现于天空中,而不会在子夜前后出现。从地球看水星的亮度有很大的变化,视星等从-2.48至7.25等,但是它与太阳的距角最大只有28.3°。在北半球,只能在凌晨或黄昏的曙暮光中看见水星。当大距出现于赤道以南的纬度时,在南半球的中纬度可以在完全黑暗的天空中看见水星。

水星大气层

由于缺乏大气的包围,水星表面的赤道和两极之间有着陡峭的温度差,温度范围从100K至700K。日下点的温度在近日点时高达700K,而在远日点时只有550K;在行星夜晚的那一侧,平均温度是110K。阳光的强度范围是太阳常数(1,370 W·m−2)的4.59和10.61倍。

虽然水星表面的温度在白天是非常的高,但观测的结果仍然强烈的支持冰(冻结的水)存在于水星。在极区深坑的底部从未被阳光直接照射过,温度依然维持在102K以下,远低于全球的平均温度。水冰强烈的反射了雷达,金石70米的望远镜和VLA在1990年代早期的观测,透漏了在接近极区有非常高的雷达反射斑点。虽然冰不是造成这些反射区域的可能原因,但天文学家相信冰是最有可能的。

相信冰的区域拥有大约1014–1015千克的冰,并且可能覆盖着一层表岩屑,抑制了升华。相较之下,地球南极的冰层大约有4×1018千克的冰,火星南极的冰帽大约有1016千克的冰。水星上冰的来源还不清楚,但有两种最可能的来源:从行星内部排放出来的,或是彗星撞击造成的沉积。2012年11月29日,水星探测卫星信使号团队发言人表示,科学家在水星北极区域永远晒不到太阳的阴暗坑洞内发现大量冻冰(重量可能多达1012吨)。

在太阳的强烈辐射轰击下,水星大气被向后压缩延伸开去,在背阳处形成一个“尾巴”,就像一颗巨大的彗星。然而更诡异的一点是,水星事实上还在不断的损失其大气气体成分。组成水星大气的原子不断的被遗失到太空之中,由于钾或钠原子在一个水星日(一个水星日——在其近日点一日时间的一半)上大约有3小时的平均“寿命”。

因此,正如所罗门博士指出的那样“你需要不断的进行补充方能维持大气层的存在。”科学家们认为水星的补充方式是捕获太阳辐射的粒子,以及被微型陨石撞击后溅起的尘埃颗粒。散失的大气不断地被一些机制所替换,如被行星引力场俘获的火山蒸汽以及两极的冰冠的除气作用。

水星表层地理

水星的表面与月球很相似,呈现出像海的广大平原和大量的撞击坑,显示它数十亿年来都处于非地质活动状态。水星地质的早期认识建立在1975年飞越水星的水手10号和地面观测,当信使号飞越水星的资料被处理过后,这方面的知识有所增进。例如,科学家们已经发现一个不寻常的火山口辐射槽,称之为“蜘蛛”。稍后,被重新命名为阿波罗多罗斯。在水星表面特征的命名有着不同的来源,取自已经过世的人名。坑穴使用艺术家、音乐家、书画家和作家,他们都在各自的领域中有着杰出或基础的贡献。山脊或皱脊,以对水星的研究有贡献的科学家命名;洼地或地沟以建筑师来命名。山脉以各种不同语言中热门的单词来命名;平原或平原低地以各种不同语言的水星之神名称来命名。悬崖或峭壁以科学探险船命名;山谷或谷地则使用电波望远镜命名。

反照率特征指使用不同领域的望远镜观测,明显的有不同反照率的地点。水星拥有山脊(有时也称为皱脊),像月球的高地、山脉(mountains)、平原(Planitiae)、悬崖(rupes)和谷地(valleys)。水星在46亿年前形成时,曾经经历过彗星和小行星短暂的轮番轰击,在38亿年前结束,可能是独立发生的后期重轰炸期。在这些剧烈形成陨石坑的期间,由于缺乏大气层来减缓撞击,行星表面整个都被陨石坑覆盖着。在这个期间,行星有着火山的活动,像是卡洛里盆地等盆地都被来自行星内部的岩浆覆盖着,形成如同在月球上发现的海一样的平原。

信使号于2008年10月28日飞越水星,让研究人员获得更多鉴别水星表面浑沌地形的资料。水星的表面比火星和月球更为复杂,它包含了大量在两者上都值得注意的类似地质,像是海和平原等。

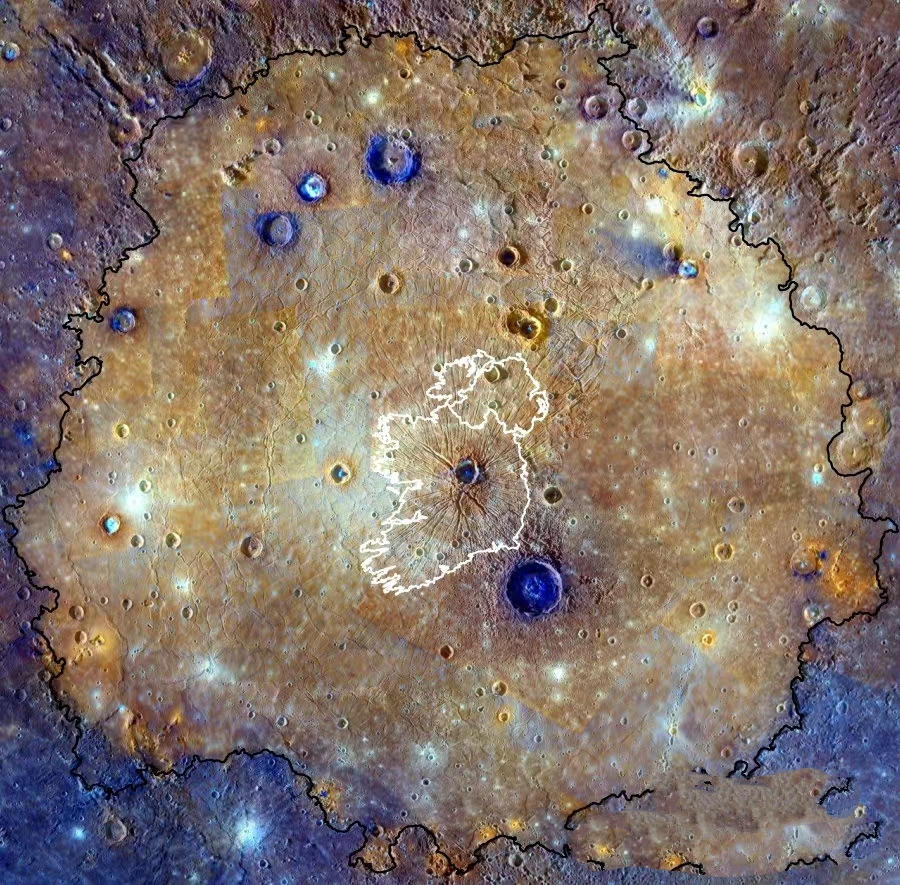

撞击盆地及坑穴

水星坑穴的范围,在直径上从小型的碗型腔到跨越数百千米的多环撞击坑。从相对新鲜亮丽到高度退化火山口的残余物,展示了所有退化阶段的现象。水星的撞击坑与月球的有着微妙的差异,它们的喷发物覆盖的区域小得多,这显示水星有较强的表面重力。已知最大的陨石坑之一是卡洛里斯盆地,直径为1550千米。撞击并创造卡洛里斯盆地的影响是如此的强大,它造成的火山熔岩喷发,留下高度在2千米以上的同心圆环围绕着陨石坑。在卡洛里盆地的对跖点是不寻常的、被称为“怪异地形”的大片丘陵地形区域。这种地形起源的一种假说是:撞击出卡洛里斯盆地的激震波环绕着行星,汇聚在盆地的对跖点(相距180度),结果造成了高应力的裂缝表面;另一种说法则认为是喷出物直接汇聚在卡洛里斯盆地对跖点的结果。

整体而言,在已有的水星影像中大约已经发现15个撞击盆地。一个显著的盆地是400千米宽、有着多重环的托尔斯泰盆地,它的喷发物覆盖造成的平原,从山脊和地板延伸达500千米。直径625千米的贝多芬盆地有着相似规模的喷发覆盖物。和月球一样,水星的表面也有遭受太空风化过程的影响,包括太阳风和微陨石撞击的影响。

首页

首页