地球的形成

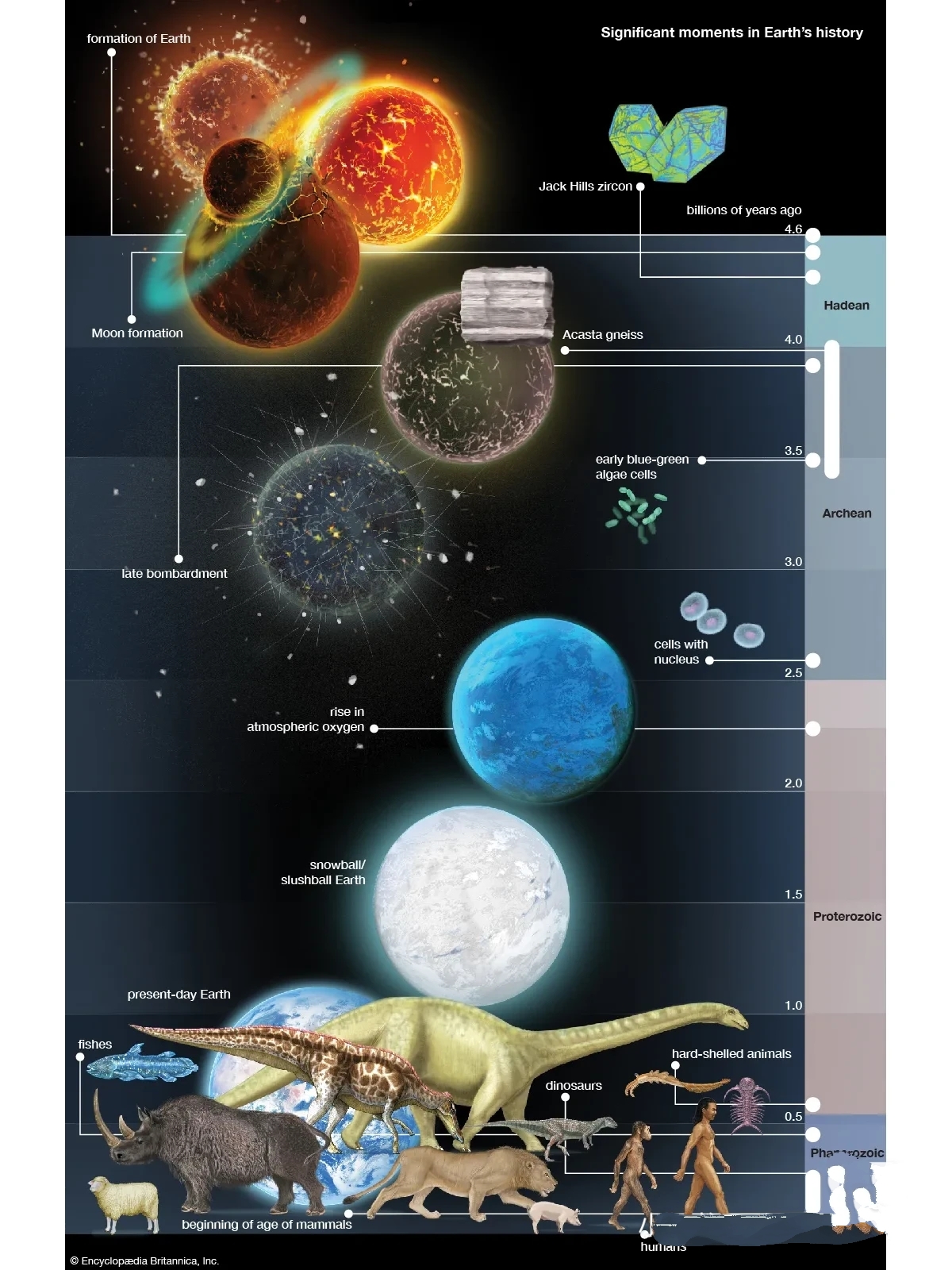

地球历史非常久远。根据放射性碳定年法的测量结果,太阳系大约在45.6±0.08亿年前形成,而原生地球大约形成于45.4±0.04亿年前。从理论上讲,太阳的形成始于45.6亿年前一片巨大氢分子云的引力坍缩,坍缩的质量大多集中在中心,形成了太阳;其余部分一边旋转一边摊平,形成了一个原行星盘,继而形成了行星、卫星、小行星、彗星、流星体和其他太阳系小天体。星云假说主张,形成地球的微行星起源于吸积坍缩后剩下的由气体、冰粒、尘埃形成的直径为一至十千米的块状物。这些物质经过1000至2000万年的生长,最终形成原生地球。初生的地球表面是由岩浆组成的“海洋”。

从太古宙起地球表面开始冷却凝固,形成坚硬的岩石,火山爆发所释放的气体形成了次生大气。最初的大气可能由水汽、二氧化碳、氮气组成,水汽的蒸发加速了地表的冷却,待到充分冷却后,暴雨连续下了成千上万年,雨水灌满了盆地,形成了海洋。暴雨在减少空气中水汽含量的同时,也洗去了大气中的很多二氧化碳。此外,小行星、原行星和彗星上的水和冰也对是水的来源之一。黯淡太阳悖论指出,虽然早期太阳光照强度大约只有当前的70%,但大气中的温室气体足以使海洋里的液态水免于结冰。约35亿年前,地球磁场出现,有助于阻止大气被太阳风剥离。其外层冷却凝固,并在大气层水汽的作用下形成地壳。陆地的形成有两种模型解释,一种认为陆地持续增长,另一种更可能的模型认为地球历史早期陆地即迅速生成,然后保持到当今。内部的热量不断散失,驱动板块构造运动形成大陆。根据大陆漂移假说,经过数亿年,超大陆经历三次分分合合。大约7.5亿年前,最早可考的超大陆罗迪尼亚大陆开始分裂,又在6至4.5亿年前合并成潘诺西亚大陆,然后合并成盘古大陆,最后于约1.8亿年前分裂。地球处于258万年前开始的更新世大冰期中,高纬度地区经历了数轮冰封与解冻,每40到100万年循环一次。最后一次大陆冰封在约10000年前。

生命进化

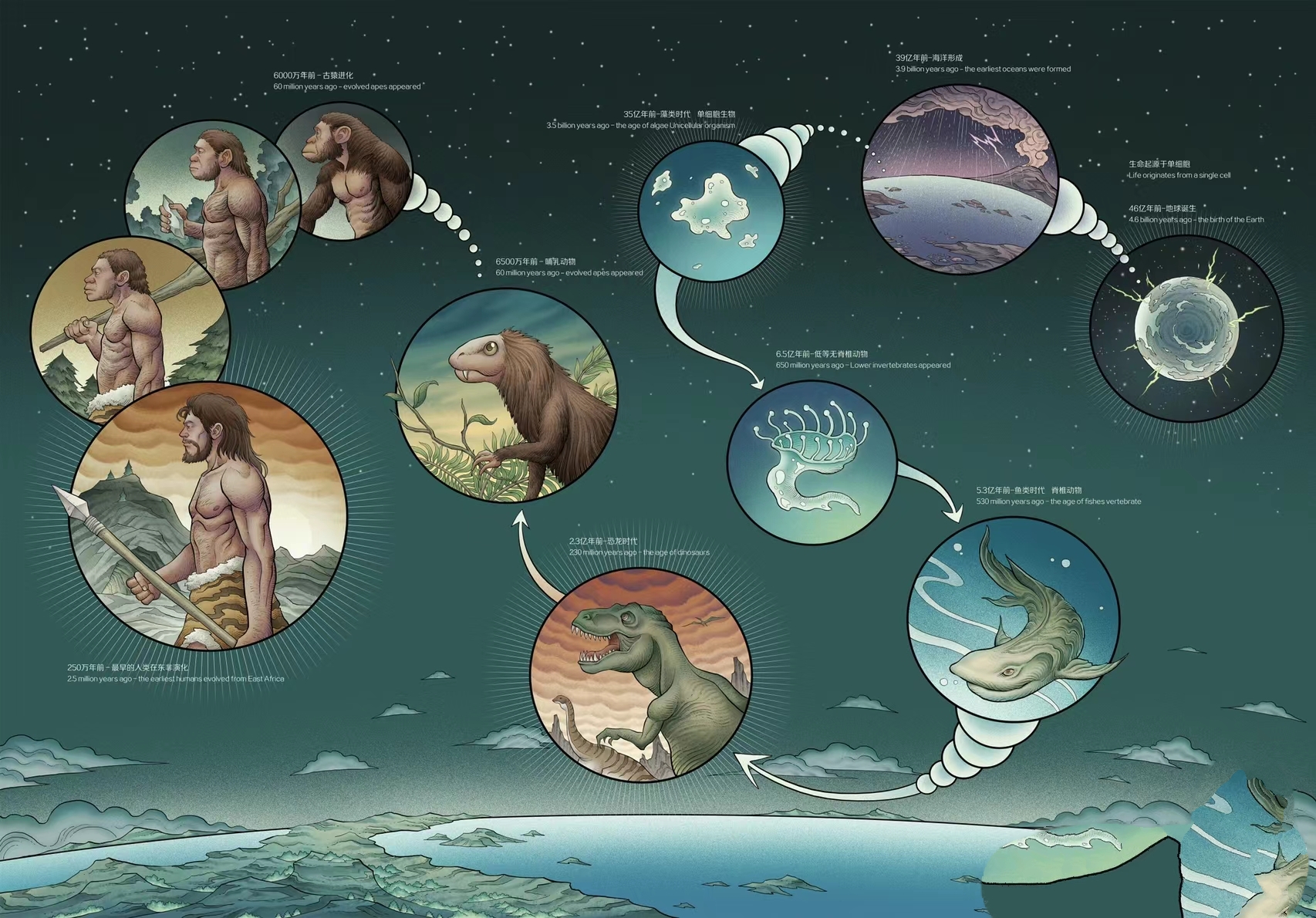

地球提供了仅有的能够维持已知生命进化的环境。人们认为约40亿年前的高能化学反应产生了能够自我复制的分子,又过了5亿年则出现了所有生命的共同祖先,而后分化出细菌与古菌。早期生命形态发展出光合作用的能力,可直接利用太阳能,并向大气中释放氧气。大气中积累的氧气受到太阳发出的紫外线作用,在上层大气形成臭氧(O3),进而出现了臭氧层。早期的生命以原核生物的形态存在。根据内共生学说,在生命进化过程中,部分小细胞被吞进大细胞,并内共生于大细胞之中,成为大细胞的细胞器,从而形成结构相对复杂的真核细胞。此后,细胞群落内部各部分的细胞逐渐分化出不同的功能,形成了真正的多细胞生物。由于臭氧层吸收了太阳发出的有害紫外线,陆地变得适合生命生存,生命开始在陆地上繁衍。已知生命留下的最早化石证据有西澳大利亚州砂岩里34.8亿年前的微生物垫化石,西格林兰岛变质碎屑岩里37亿年前的生源石墨。

约瑟夫·可西文克博士1992年首先提出猜测7.5亿年到5.8亿年前的新元古代成冰纪大冰期时,强烈的冰川活动使地球表面大部分处于冰封之下,是为雪球地球(Snowball Earth)假说。5.42亿年前发生了埃迪卡拉纪末期灭绝事件,紧接着就出现了寒武纪生命大爆发,地球上的多细胞生物种类猛增(如三叶虫、奇虾等)。寒武纪大爆发之后,地球又经历了5次生物集群灭绝事件。其中,发生在2.51亿年前的二叠纪-三叠纪灭绝事件是已知地质历史上最大规模的物种灭绝事件;而距今最近的大灭绝事件是发生于6600万年前的白垩纪-古近纪灭绝事件,小行星的撞击使非鸟恐龙和其他大型爬行动物灭绝,但一些小型动物逃过一劫,例如那时还像鼩鼱一样大的哺乳动物。在过去的6600万年中,哺乳动物持续分化。数百万年前非洲的类猿动物(如图根原人)学会了直立。由此它们得以更好地使用工具、互相交流,从而获得更多营养与刺激,大脑也越来越发达,最后进化成人类。人类借助农业和文明的发展享受到了地球上任何其他物种都未曾达到的生活品质,也反过来影响了地球和自然环境。

地球未来

在15至45亿年后,地球的转轴倾角最多可能出现90度的变化。据推测,地球表面的复杂生命发展还算年轻,活动能够继续达到极盛并维持约7-8亿年。不过如果大气中氧气完全消失,这个时间将会延长到23亿年。地球在遥远未来的命运与太阳的进化紧密相连,随着太阳核心的氢持续核聚变生成氦,太阳光度将持续会缓慢增加,预测在11亿年后增加10%,35亿年后则增加40%之多,太阳光热辐射烈度也将会持续增长。根据气候模型,地球表面最终将会因为太阳辐射上升,产生严重后果,最初只是发生于热带地区,然后到两极,长久下去,海洋将会蒸发并消失。

地球表面温度上升会加快无机碳循环,降低大气二氧化碳含量:大约6亿年后,C3植物将会退出地球的生命舞台;大约8亿年后,大气中二氧化碳含量逐渐会降为10ppm,若不能进化出光合的方法,C4植物的生存的权利将会剥夺。植被的缺失会使地球大气含氧量下降,地球上的动植物会在数百万年内灭绝。此后预计再过20余亿年,地表水完全蒸发,地球平均气温也将超过100°C。即使太阳永远保持稳定,因为大洋中脊冒出的水蒸气减少,约10亿年后,27%的海水会进入地幔,海水的减少使得温度剧烈变化而不适合复杂生命。

70亿年后,太阳进化成为红巨星,地球表面此时已经不能形成复杂分子了。模型预测太阳将膨胀至约当前半径的234倍,也就是大约1天文单位(1.5亿千米),地球的命运仍尚不明确。成为红巨星时,太阳会失去30%的质量。因此若不考虑潮汐力的影响,当太阳体积最大时,地球会移动到约距太阳1.7天文单位(2.5亿千米)远处,摆脱了落入膨胀太阳外层大气的命运;然而即使真是如此,太阳亮度峰值将是当前的5000倍,地球上剩余的生物也难逃被阳光摧毁的命运。2008年进行的一个模拟显示,地球的轨道会因为潮汐效应的拖曳而衰减,使其落入已成为红巨星的太阳大气层而最终被蒸发掉。

首页

首页